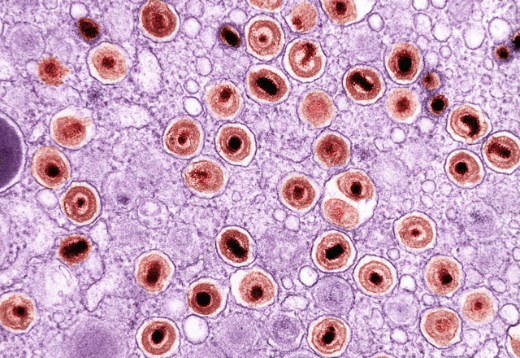

Мукополисахаридоз // Источник: Unsplash

Оглавление

- Определение патологии

- Причины возникновения

- Типы

- Клиническая картина

- Мукополисахаридоз у детей

- Диагностика

- Лечение

- Профилактика

- Прогноз

- Клинические рекомендации

Мукополисахаридоз представляет собой группу редких генетических заболеваний, приводящих к серьезным последствиям и инвалидизации. К проявлениям патологии относят нарушения физического и умственного развития, деформацию костей и суставов.

Определение патологии

Мукополисахаридозы (МПС) — это группа наследственных лизосомных патологий, связанных с нарушением обмена веществ. При этом заболевании наблюдается нехватка ферментов, участвующих в расщеплении гликозаминогликанов (ГАГ, мукополисахариды). В результате они накапливаются в тканях, что приводит к различным негативным изменениям в организме.

Мукополисахариды — это сложные молекулы сахара, являющиеся важными составляющими многих тканей организма. Их большое количество становится причиной нарушения развития костей и суставов, появления грыж, респираторных и других проблем.

В МКБ-10 патология кодируется как Е76 (нарушение обмена веществ) и классифицируется по типу и особенностям проявления:

- Е76.0 — I тип;

- Е76.1 — II тип;

- Е76.2 — другие мукополисахаридозы;

- Е76.3 — неуточненный МПС;

- Е76.8 — другие нарушения обмена глюкозаминогликанов;

- Е76.9 — неуточненное нарушение обмена глюкозаминогликанов.

Причины возникновения

МПС — это наследственное заболевание, возникающее в результате генетических мутаций. Основная причина мукополисахаридоза — дефицит ферментов и накопление молекул сахаров в тканях. Каждый тип патологии связан с мутацией конкретного гена:

- IDUA (I тип);

- IDS (II тип);

- GALNS (IV тип);

- SGSH (III тип);

- ARSB (VI тип) и т.д.

В большинстве случаев болезнь наследуется по аутосомно-рецессивному типу (родители могут быть носителями гена, но не болеть), кроме синдрома Хантера, который передается в привязке к Х-хромосоме (мальчики болеют, девочки чаще всего являются носителями).

Типы

Наиболее распространенными типами мукополисахаридоза являются:

- МПС I (синдром Гурлера, Шейе, Гурлера-Шейе). Самая тяжелая форма этой патологии — синдром Гурлера, сопровождающийся скелетными деформациями, поражениями сердца, зрения, слуха. Нередко встречается интеллектуальная инвалидность. Легкая форма — синдром Шейе (сниженная подвижность суставов, низкорослость, умеренное отставание в развитии);

- МПС II (синдром Хантера). Второй тип характеризуется умеренной и тяжелой формой, затрагивает костную, центральную нервную системы. Заболевание прогрессирует, симптоматика со временем нарастает;

- МПС III (синдром Санфилиппо). Патология часто сопровождается нейродегенеративными нарушениями (ЗПР, агрессивность, гиперактивность), проблемами со слухом и зрением. Наблюдаются умеренно грубые черты лица. Дети с синдромом Санфилиппо могут внешне практически не отличаться от здоровых детей;

- МПС IV (синдром Моркио). Заболевание, как правило, сопровождается скелетными деформациями (укорочение шеи, сколиоз и т.д.). Интеллект обычно не страдает;

- МПС VI (синдром Марото-Лами). Патология приводит к задержке роста, помутнению роговицы, гепатоспленомегалии. Также часто наблюдаются пороки сердца.

Особенности лечения и симптоматика зависят от типа и тяжести заболевания.

Клиническая картина

К симптомам мукополисахаридоза в детском возрасте относятся:

- крупная голова и изменение черт лица;

- частые воспалительные заболевания уха;

- скованность и ограничение мобильности;

- грыжи;

- частые вирусные заболевания;

- деформация костей;

- увеличение размеров сердца (что выявляется во время УЗ-обследования);

- искривления позвоночника.

Со временем наблюдаются также неврологические расстройства (замедленное развитие, слепота), мыслительные нарушения. У пациентов с МПС часто встречается дыхательная недостаточность, что обусловливает повышенный риск остановки дыхания во сне.

Клиническая картина варьируется в зависимости от формы и типа патологии. Наиболее частые проявления — низкорослость, патологическая волосатость, различные нарушения развития, которые можно заметить еще в младенчестве. При отдельных типах заболевания повреждаются слух и зрение, нарушается работа сердечно-сосудистой системы.

Мукополисахаридоз у детей

Заболевание диагностируется в раннем возрасте и без лечения часто приводит к тяжелой инвалидизации, сокращению продолжительности жизни.

Мукополисахаридоз у детей протекает со следующими особенностями:

- прогрессирование и постепенное поражение систем и органов;

- задержка роста в большинстве случаев;

- постепенное огрубение черт лица;

- частые респираторные заболевания.

Симптомы заболевания становятся заметны еще в младенчестве. Клиническая картина варьирует в зависимости от особенностей ребенка и типа патологии.

Увеличение печени и селезенки может наблюдаться еще при рождении. К 6 месяцам голова заметно увеличивается, лицо приобретает грубые, более взрослые черты. Задержку роста можно заметить к 2-3 годам.

Моторное и психическое развитие ребенка достигает пика к 4 годам, а затем останавливается. При отдельных типах патологии наблюдается регресс и полная деменция. У детей с синдромом Гурлера со временем развиваются гиперактивность, агрессия и нарушения аутистического спектра.

Дети с МПС могут обучаться, но их способность к усвоению информации индивидуальна и зависит от тяжести патологии. Ранняя диагностика и своевременное лечение помогут замедлить прогрессирование заболевания и повысить шансы на успешное обучение.

Методы диагностики

Определить болезнь можно с помощью комплексного обследования, включающего анализы крови и мочи, инструментальную диагностику. Поскольку заболевание часто определяется еще в детском возрасте, обследование назначает педиатр. Врач оценивает психическое и физическое развитие ребенка и их соответствие норме, назначает методы обследования для уточнения диагноза.

Биохимический скрининг

Скрининг включает в себя:

- определение количества ГАГ в моче;

- определение количества ферментов в крови;

- генетическое тестирование.

Одним из признаков МПС является повышенное содержание ГАГ в моче. Тип заболевания определяется по анализу крови и в результате генетической диагностики. Это необходимо для дальнейшего лечения.

Инструментальные методы

Диагностика МПС подразумевает также использование инструментальных исследований для определения степени поражения внутренних органов:

- УЗ-исследование;

- рентгенография;

- ЭКГ;

- ЭЭГ;

- аудиометрия;

- спирометрия;

- офтальмоскопия.

Также важен пренатальный скрининг, если в семье уже были случаи МПС.

Методы лечения // Источник: Unsplash

Лечение

В настоящее время проводится не только симптоматическая и этиопатегентическая терапия. Ранняя диагностика и подбор медикаментов позволят улучшить качество жизни пациента.

Лечение мукополисахаридоза включает в себя прием препаратов, замещающих функции фермента, находящегося в дефиците.

Для патогенетической терапии МПС применяют рекомбинантные формы ферментов, дефицит которых лежит в основе развития соответствующего заболевания, в том числе ларонидазу для лечения МПС I, идурсульфазу – МПС II, галсульфазу – МПС VI, элосульфазу альфа – МПС IVa. Все препараты предназначены для внутривенного введения. Их эффективность и безопасность установлены как в клинических исследованиях, позволивших изучить отдаленные эффекты ферментозаместительной терапии.

В настоящее время не существует эффективного лечения МПС III типа. Пациенты получают симптоматическую терапию, в т. ч. с использованием нейролептиков и антиконвульсантов, а также социально-педагогическое сопровождение.

Возможна пересадка костного мозга в раннем возрасте при МПС I типа, а также операции для коррекции нарушений (пересадка роговицы, коррекция сколиоза, иссечение грыж и т.д.).

При МПС III типа трансплантация стволовых клеток не имеет достаточных данных для широкого применения. Трансплантация костного мозга неэффективна.

МПС представляет собой опасное заболевание, лечением которого должны заниматься только врачи. Самолечение в данном случае недопустимо.

Профилактика заболевания

Основной метод профилактики — генетическое консультирование пары перед беременностью. Перед тем как зачать ребенка, необходимо провести обследование, выявляющее распространенные генетические мутации. Результаты помогут определить, каков риск рождения детей с генетическими нарушениями.

Во время беременности также проводится обследование на выявление количества фермента в амниотических клетках. Других мер профилактики мукополисахаридоза нет.

Прогноз

Мукополисахаридозы в целом характеризуются тяжелым прогрессирующим течением и неблагоприятным прогнозом. Соответственно, даже если несмотря на отсутствие ферментозаместительной терапии пациент доживает до зрелого возраста, это не указывает на благоприятный прогноз. Заболевание продолжает прогрессировать и неизбежно приводит к инвалидизации и смерти пациентов в молодом возрасте.

При тяжелой форме МПС I типа (синдром Гурлера) в среднем продолжительность жизни пациентов составляет примерно 10 лет. Дыхательная и сердечная недостаточность, обструктивные процессы верхних дыхательных путей и инфекции усугубляют прогноз.

При легкой форме МПС I типа (синдром Шейе) продолжительность жизни может быть не изменена и обусловливается фенотипическими проявлениями патологического процесса.

При промежуточной форме МПС I типа (синдром Гурлера-Шейе) скорость прогрессирования заболевания занимает промежуточное положение между синдромами Гурлер и Шейе.

Для тяжелой формы МПС II (синдром Хантера) характерна манифестация заболевания в возрасте 12-18 месяцев, быстрое прогрессирование заболевания, ранняя инвалидизация. При отсутствии ферментозаместительной терапии продолжительность жизни пациентов не превышает 20 лет. Смерть наступает в результате респираторных либо сердечно-сосудистых осложнений.

Легкая форма МПС II характеризуется более поздним дебютом (7-10 лет и позже), при этом интеллект у пациентов не снижен или возможна умственная отсталость легкой степени. Прогноз жизни благоприятный.

При МПС III (синдром Санфилиппо) типа больные умирают, не достигая возраста 30 лет, часто вследствие возникших инфекций нижних дыхательных путей.

При МПС IV типа (синдром Моркио) прогноз зависит от своевременности начала терапии и тяжести заболевания. Так, без лечения пациенты доживают до 30-40 лет, качество их жизни при этом значительно снижено. Комплексная терапия позволяет увеличить продолжительность жизни до 50-70 лет.

При МПС VI (синдром Марото-Лами) симптомы появляются в подростковом или старшем возрасте и нарастают более постепенно, а пациенты доживают до зрелого возраста. В таких случаях диагноз нередко устанавливают с опозданием, а МПС длительно протекает под маской других болезней, прежде всего ревматических.

Клинические рекомендации по МПС

Ферментозаместительная терапия эффективно действует на ряд клинических проявлений заболевания, имеет хороший профиль безопасности, улучшает выживаемость, однако она не может эффективно воздействовать и полностью остановить прогрессирование заболевания при назначении ее в поздние сроки, когда состояние пациента становится тяжелым. Значительное улучшение качества жизни происходит при начале ферментозаместительной терапии в раннем возрасте. Это указывает на необходимость проведения регулярной и длительной ферментозаместительной терапии, без необоснованных перерывов лечения.