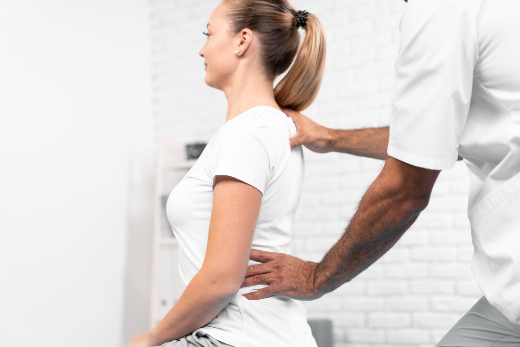

Кифоз – это искривление позвоночника в передне-задней плоскости // Источник: Freepik

Оглавление

- Что такое кифоз

- Причины возникновения патологии

- Клиническая картина

- Классификация и степени заболевания

- Диагностика

- Лечение кифоза

- Профилактика и реабилитация

- Клинические рекомендации

Патологический кифоз представляет собой деформацию позвоночного столба, приводящую к нарушениям работы внутренних органов при отсутствии лечения. При кифозе изгиб позвоночника обращен выпуклой частью назад. Подобное нарушение может прогрессировать, приводить к протрузии позвонков, грыжам и другим осложнениям. Поэтому его важно распознать на ранней стадии.

Что такое кифоз

Кифоз — это искривление позвоночника в передне-задней плоскости, наблюдаемое в грудном, шейном или поясничном отделе. Различают физиологическую и патологическую форму заболевания. Физиологический кифоз чаще всего наблюдается в грудном отделе и не является патологией. Он встречается у всех людей. Патологическая форма (гиперкифоз) сопровождается избыточным искривлением, возникает вследствие травм, заболеваний или генетических факторов.

В МКБ-10 кифоз входит в раздел «кифоз и лордоз» (М40) и кодируется следующим образом:

- М40.0 — позиционный кифоз;

- М40.1 — другие вторичные кифозы;

- М40.2 — другие и неуточненные формы кифоза.

Кифоз может наблюдаться одновременно с лордозом (искривление позвоночника к передней части). Патологическая деформация позвоночника влияет на осанку, вызывает психологические комплексы, снижает подвижность спины, сдавливает органы грудной клетки или брюшины, нарушая их работу.

Причины возникновения патологии

Нарушение может быть приобретенным вследствие заболеваний или воздействия внешних факторов, а также врожденным. Спровоцировать патологию могут следующие заболевания и состояния:

- Болезнь Шейермана-Мау. Это генетическое нарушение роста позвонков, часто приводящее к кифозу в подростковом возрасте.

- Возрастные изменения в организме. С возрастом кости становятся более хрупкими, что повышает риск переломов и возникновения искривлений.

- Сутулость. Неправильная осанка, длительное пребывание в одном положении способствуют развитию деформаций.

- Заболевания. К патологии могут приводить нервно-мышечные заболевания, новообразования в области позвоночного столба, а также различные инфекции.

Причины могут быть внешними, например, травмы позвоночника. Среди внешних причин кифоза называют также хирургическое вмешательство. В редких случаях заболевание развивается после операции, если были неправильно зафиксированы позвонки.

Клиническая картина

При кифозе на поздней стадии заметно внешнее нарушение осанки (округление верхней части спины, торчащие лопатки). Чаще всего встречается патологический кифоз грудного отдела, при котором угол искривления превышает 45 градусов. В интернете можно найти фото кифоза, где заметна деформация позвоночного столба.

Симптомами патологической формы заболевания также являются:

- боль в спине, отдающая в шею и плечи;

- быстрая усталость;

- онемение конечностей;

- компенсаторный лордоз при кифозе 2 степени;

- в тяжелых случаях — ограничение объема легких, нарушение работы кишечника и желудка.

Боль при кифозе может быть различной интенсивности в зависимости от нагрузки на позвоночник и положения тела.

В детском и подростковом возрасте заболевание проявляется в нарушении осанки, скованности движений, быстрой утомляемости. У детей по мере усиления деформации наблюдается выдвижение плеч вперед, сужение грудной клетки. Боли появляются при длительном пребывании в одном положении или после физических нагрузок. При сдавливании нервов и мышц могут возникать головные боли.

Классификация и степени заболевания

Различают следующие виды кифоза:

- грудной (наиболее распространенный);

- шейный (редкий, чаще приобретенный вид);

- поясничный (обычно связан с грыжами, заболеваниями и травмами позвоночника).

По анатомической форме кифоз делится на угловой (образование горба и выпячивание грудной клетки вперед) и дуговой (более плавное искривление в виде буквы «С»).

Выделяют следующие степени кифоза в зависимости от угла искривления:

- до 40 градусов;

- от 40 до 50 градусов;

- от 50 до 70 градусов;

- более 70 градусов.

Нормальный физиологический изгиб позвоночника имеет угол от 20 до 40 градусов. Если угол искривления превышает это значение, говорят о деформации. Определить степень и вид заболевания может только врач.

Методы диагностики

Заподозрить кифоз можно при физикальном осмотре и пальпации. Первичная диагностика также включает в себя сбор анамнеза. Для более точной постановки диагноза назначают:

- неврологическое обследование, анализ чувствительности, рефлексов и мышечной силы;

- тест Адамса на определение степени сколиоза;

- рентген позвоночника;

- МРТ;

- КТ;

- электронейромиографию.

Ранняя диагностика позволяет подобрать эффективные методы лечения, предотвратить значительные искривления позвоночника. Поэтому при возникновении первых симптомов (боль, сутулость) рекомендуется обратиться к специалисту.

Лечение кифоза // Источник: Unsplash

Лечение кифоза

Своевременное лечение позволит не только улучшить внешний вид спины, но и избежать различных осложнений. Методика подбирается с учетом степени заболевания, возраста и общего состояния пациента, причины патологии.

Современная медицина предлагает различные варианты того, как лечить кифоз. На начальных стадиях возможно консервативное лечение. Оно включает в себя:

- электрофорез с применением лекарственных препаратов;

- УЗ-терапию для устранения болевого синдрома;

- электростимуляцию для укрепления ослабленных мышц;

- ношение специального корсета для улучшения осанки и стабилизации позвоночника;

- ЛФК;

- мануальную терапию;

- лечебный массаж.

Комплекс процедур подбирает врач после обследования пациента. Ношение корсета особенно эффективно в детском и подростковом возрасте. Физиологический кифоз лечения не требует.

Лекарственная терапия при кифозе является симптоматической и применяется главным образом для лечения и профилактики болевого синдрома. Используются следующие группы лекарственных препаратов.

- При острых болях в спине (до 1.5 месяцев) - НПВП (для приема внутрь, для инъекций) следует включать в программу лечения как можно раньше - в 1-2-ой день от начала заболевания.

- Терапия препаратами для наружного применения, в ряде случаев имеющая отчетливые преимущества перед пероральными формами препаратов. Рекомендуются мазевые, кремовые и гелевые формы, пластыри, а при упорных болевых симптомах, связанных с механическими факторами — препараты, способные глубоко проникать в кожу и подкожную клетчатку, блокируя болевые рецепторы. Хорошо зарекомендовали себя препараты, представляющие собой комбинацию противовоспалительных препаратов с веществами, способствующих расширению капилляров.

- При острой боли высокой интенсивности показаны лечебные блокады, основными препаратами для которых являются местные анестетики и глюкокортикоиды.

Медикаментозное лечение хронической боли в спине включает препараты, улучшающие метаболические процессы в межпозвонковом диске и короткие курсы применения противовоспалительных препаратов при обострении процесса. При трансформации ноцицептивного характера боли в нейропатический рекомендуется назначение препаратов из группы противосудорожных средств, способных купировать нейропатическую боль (габапентин, прегабалин, карбамазепин), и антидепрессантов (амитриптилин, сертралин, пароксетин, флуоксетин и другие).

Для лечения и профилактики болевого синдрома спектр лекарственных препаратов может быть расширен:

- опиоидные ненаркотические анальгетики (трамадол, парацетамол+трамадол);

- антигипоксанты и антиоксиданты (этилметилгидроксипиридина сукцинат, актовегин);

- метаболические средства - инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная кислота;

- м-, н-холиномиметики, в т.ч. антихолинэстеразные средства (ипидакрин);

- ангиопротекторы и средства, улучшающие микроциркуляцию (пентоксифиллин, аминофиллин, винпоцетин);

- диуретики (маннитол, фуросемид);

- глюкокортикоиды для местного введения в виде лечебных блокад или фармакопунктуры (дексаметазон, бетаметазон, триамцинолон).

Перспективным в консервативном лечении является сочетание патогенетически обусловленной терапии хондропротективными препаратами в течение длительного времени с комплексными немедикаментозными методами лечения.

Самолечение недопустимо. Оно может усугубить течение заболевания.

Хирургическое лечение

Операция назначается при выраженном болевом синдроме, который не устраняется другими методами, при запущенных и осложненных формах патологии, а также при эстетических недостатках, которые причиняют пациенту сильный психологический дискомфорт.

Целью хирургического лечения является восстановление физиологически правильного положения позвоночника. Во время процедуры хирург формирует металлический мост, удерживающий патологические позвонки в нужном положении. Оперативное вмешательство требует госпитализации (примерно 4-5 дней при отсутствии осложнений).

Профилактика и реабилитация

Избежать деформации позвоночного столба помогут рекомендации по профилактике:

- укрепление мышц спины с помощью физических упражнений;

- коррекция осанки;

- сбалансированное питание;

- контроль уровня витамина D в организме;

- поддержание здоровой массы тела;

- своевременное лечение инфекционных заболеваний;

- профилактические осмотры у врача.

Если болезнь потребовала хирургического вмешательства, необходима реабилитация. Она включает в себя лечебную физкультуру (нагрузка определяется специалистом и повышается постепенно), физиотерапию, массаж.

Для поддержки позвоночника после операции рекомендуют носить корсет. Также важно избегать тяжелых физических нагрузок до окончания периода реабилитации. Упражнения и степень физической активности корректирует врач по мере восстановления организма.

Клинические рекомендации

В комплексе консервативной терапии большинства деформаций позвоночника занимает корсетотерапия. Для коррекции кифотических деформаций позвоночника при болезни Шейермана используется реклинирующий корсет. Но без физических упражнений, направленных на формирования мышечного корсета, кинезотерапии, массажа, физиотерапии с электростимуляцией мышц не приводит к желаемому результату.

Показания к использованию корригирующего корсета:

- юношеский кифоз (болезнь Шейермана);

- возраст 12-17 лет (рентгенологические стадии 1,2 по Райнбергу);

- наличие мобильности на снимках с экстензией на валике.

Противопоказания к использованию корсета:

- хронические соматические заболевания в стадии декомпенсации;

- инфекционные заболевания;

- патология кожных покровов в местах соприкосновения с корсетом;

- неврологические заболевания патология с двигательными нарушениями;

- психические заболевания в стадии обострения.

Перед применением корсета проводится осмотр врачом травматологом-ортопедом, рентгенологическое исследование позвоночника в 2-х проекциях + рентгенография, лежа в боковой проекции с экстензией на валике, обследование на компьютерном оптическом топографе.

Условия корсетотерапии:

- ежедневные занятия ЛФК;

- массаж, аппаратная физиотерапия курсами 2- 3 раз в год;

- обязательное топографическое обследование;

- рентгенологический контроль;

- строгое соблюдение режима ношения корсета;

- периодические осмотры травматологом-ортопедом с антропометрией не реже 1 раза в 4 месяца.

Возможные осложнения корсетотерапии и способы их устранения

- Образование мацераций, гнойников в местах потертостей от ремней. Устраняется путем временного прекращения корсетотерапии и обработки кожных покровов антисептиками.

- Возникновение болей в области ребер и грудины при неадекватном нагружении. Устраняется путем ослабления нагрузки.

- Снижение жизненной емкости легких. Компенсируется назначением дополнительных упражнений ЛФК и дыхательной гимнастики.